NEWS お知らせ一覧

-

お知らせ

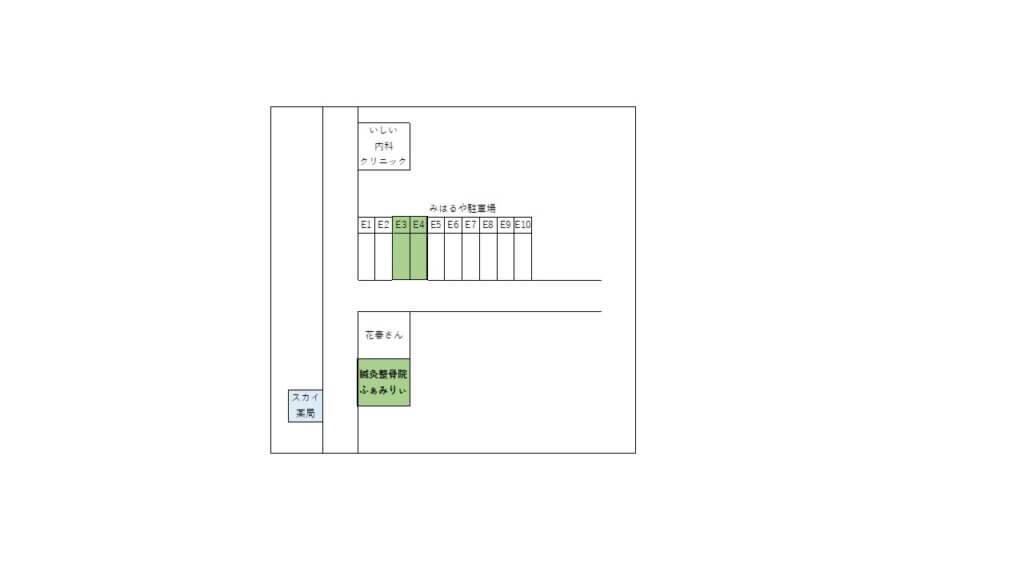

駐車場のご案内

当院の駐車場は、お隣り花春さん(お花屋さん)の横の道を曲がり、

手前から3番目、4番目です。

枠を緑で囲ってあります。

わからない場合はご連絡ください。

駐車場までご案内に参ります。

宜しくお願い致します。

-

お知らせ

4月休診日のお知らせ

4月休診日のお知らせです。

7日(日)

14日(日)

21日(日)

28日(日)

29日(月)祝日

宜しくお願い致します。

-

ブログ

お子様連れ大歓迎!

子どももいるけど受診していいのかな?また今度にしようかな?

なんて、自分の身体のケアを後回しにされている方いらっしゃいませんか?

当院では、保護者の方が施術されている間

スタッフがお子様を見守らせていただきます♪(平日午前の診療時間のみ)

抱っこをしたり、おもちゃで遊んだり、絵本を読んだり。。。

保護者の方が安心して施術に集中できるように、

お子様が不安にならず保護者の方を待てるように、

一緒に過ごしたいと思っています(*^-^*)

ぜひお子様と一緒にいらしてください♪

※スタッフの勤務状況によりましては、間で他の患者様の対応もさせて頂く場合もございます。そのような事情もご理解いただけますと幸いです。

過去のコラムについては ”コラムページ” を参照ください

川口・蕨にお住まいで接骨院、整骨院をお探しでしたら鍼灸整骨院ふぁみりぃへお越しください!

腰が痛い 肩が痛い 首が痛い 膝が痛い 腕が痛い 手首が痛い 指が痛い 股関節が痛い 足が痛い

頭痛、寝違え、捻挫、打撲、ヘルニア、肉離れ、ぎっくり腰、テニス肘、四十肩、足底筋膜炎など

-

ブログ

春の睡眠の日

2024年の「世界睡眠デー」は3月15日(金)です!

これとは別に、日本では独自に、3月18日と9月3日を「睡眠の日」と定め、前後1週間を睡眠に関する啓発活動を行うとして制定されています。「世界睡眠デー」と「睡眠の日」、どちらも睡眠のことを考えてみる良い機会です。 睡眠は生活のパフォーマンスや健康を支える大事な機能。これを機に、あなたの睡眠習慣や睡眠環境を見直してみてはいかがでしょうか?

快適に眠るための7つのポイント

7つのうち1つでもできれば、グッと睡眠の質が良くなります

インターネットなどには、睡眠に関する情報があふれています。しかし残念なことに、その中には間違った情報も少なくありません。正しい情報を集めて厚生労働省が、「快適な睡眠のための7箇条」という睡眠の指針を作っています。ここでは、その7箇条についてご紹介します。

1.快適な睡眠でいきいき健康生活

グッスリ眠ってスッキリ目覚めれば、ストレスが減って疲労も回復しやすく、ミスや事故が防げます。逆に睡眠に問題があると、生活習慣病をはじめとした多くの病気にかかりやすく、寿命も短くなってしまします。2.睡眠は人それぞれ、日中元気はつらつが快適な睡眠のバロメーター

健康な人の多くは、7時間前後の睡眠をとっています。しかしこれは統計的な値でしかないので、あまりこだわり過ぎてもいけません。睡眠は本来とても個性的なものですから、自分に必要な睡眠時間を知り、しっかり眠ることが大切です。3.快適な睡眠は、自ら創り出す

生活の習慣や寝室の環境によって、睡眠の質が大きく変わります。カフェインは夕食以降は控えて、睡眠薬代わりの寝酒もやめておきましょう。不快な音や光を防ぐためには、耳栓やアイマスクが有効なことがあります。4.眠る前に自分なりのリラックス法、眠ろうとする意気込みが頭をさえさせる

眠る1時間前にぬるめのお風呂に入ったり、眠る直前に軽くストレッチングをしたりして、体と心をほぐすと寝つきがよくなります。逆に、刺激的なテレビやゲーム、仕事のメールチェックなどは、緊張を高めて眠気を減らしてしまいます。5.目が覚めたら日光を取り入れて、体内時計をスイッチオン

朝、強い光を浴びると、睡眠ホルモン・メラトニンが減って目が覚めてきます。また、光が体内時計をリセットしてくれるので、スムーズに新しい1日が始まります。朝に光を見て14~16時間たつと、今度はメラトニンが増えてきて自然に眠くなります。6.午後の眠気をやりすごす

昼食後に眠くなるのは、自然な眠気のリズムです。午後3時までに若い人なら15~20分、高齢者でも30分までの昼寝をすると、午後の眠気が軽くなります。3時のおやつにコーヒーやお茶を飲むことも、眠気対策になります。7.睡眠障害は、専門家に相談

不眠が2~3週間も続くときには、うつ病や生活習慣病などの病気が隠れていることがあります。早めに医師に相談しましょう。日中の強い眠気や、睡眠中のいびき、足のむずむず感なども要注意です。3月18日と9月3日の「睡眠の日」・・・

せっかくの機会なので、年に2回は自身の睡眠を見つめ直してはいかがでしょうか。

過去のコラムについては ”コラムページ” を参照ください

川口・蕨にお住まいで接骨院、整骨院をお探しでしたら鍼灸整骨院ふぁみりぃへお越しください!

腰が痛い 肩が痛い 首が痛い 膝が痛い 腕が痛い 手首が痛い 指が痛い 股関節が痛い 足が痛い

頭痛、寝違え、捻挫、打撲、ヘルニア、肉離れ、ぎっくり腰、テニス肘、四十肩、足底筋膜炎など

-

お知らせ

3月休診日のお知らせ

3月休診日のお知らせです。

3日(日)

10日(日)

17日(日)

20日(水)祝日

24日(日)

31日(日)

宜しくお願い致します。

-

お知らせ

2月休診日のお知らせ

2月休診日のお知らせです。

4日(日)

11日(日)

12日(月)祝日

18日(日)

23日(金)祝日

25日(日)

宜しくお願い致します。

-

ブログ

もうすぐ節分

節分の日とは? 意味や由来は?

「節分」という言葉はもともと、季節のわかれ目を意味するものでした。1年に4度ある季節の変わり目である「立春・立夏・立秋・立冬」のそれぞれの前日を節分と呼んでいました。

その中から立春だけを「節分」と呼ぶようになった由来は、昔は今のお正月ではなく立春から1年が始まっていたため、とされています。今でいう大みそかに当たる節分の日に、邪気を払って新しい年を迎えるための行事が「節分」なのです。

2024年の節分の日はいつ?

2024年の節分の日は2月3日(土)です。

節分といえば2月3日が一般的ですが、実は毎年2月3日だと決まっているわけではないのです。節分は「立春の日の前日」と決まっているので、年によって変化します。

立春の日は太陽の角度によって異なります。立春が2月4日になることが多いため、3日が節分になる確率は高く3日を節分の日だと覚えている人が多いかもしれません。しかし、2月2日や4日の年もあるのです。

2021年の節分は2月2日でした。これは124年ぶりの日程だったそうです。

節分の日の過ごし方:豆まき

豆まきの由来は?

節分の豆まきの由来は、元々中国から伝わった風習だといわれています。昔は、季節の変わり目に邪気が入りやすいといわれていました。

新しい年の節目である立春(今でいうお正月)が来る前に、邪気を払って福を呼ぶ意味で追儺(ついな)という行事が行われていました。これがのちに節分の日に豆まきをする由来となったのです。

豆の種類とまく時間は?

節分の豆まきに使う豆は「炒った豆」を使うのが正しいとされています。これには、生の豆をまいたときに、拾い忘れた豆から芽が出てしまうと縁起が悪いからという由来があるようです。節分の福豆として売られている大豆は炒ったものなので、そのまま使っても大丈夫でしょう。買ってから節分で使うまでのあいだは神棚にあげておきましょう。神棚がない場合は高い場所で大丈夫です。

鬼がやってくる時間は節分の夜だといわれているので、豆まきは節分の夜に行います。家族の豆まきといえば、パパが鬼のお面を被って子どもが豆を投げるイメージがありますが、本来は豆まきをするのは一家の長の役目とされています。年男や年女、厄年の人が行うのも良いそうですよ。

豆のまき方は?

豆のまき方に正しい順番があるのを知っていますか。

1.まずは玄関をあけ、内側から外にむけて豆まきをします。

2.次に窓をあけて豆をまき、鬼を追い払います。

3.そのあと、玄関の外に出て、家の中に福を呼ぶように豆をまきます。

4.終わったら、自分の数え年(年齢プラス1粒)の豆を食べます。豆を食べるときは、恵方巻と同じように無言で食べなければいけないといわれています。ここまで全部が終わった後に、豆を拾って片づけて、終了です。正しい豆まきの方法を紹介しましたが、子どもたちと楽しく豆まきができればそれが一番ですね。

豆まきの正しいかけ声は?

外に投げるときは「鬼は外」、家の中に投げるときは「福は内」をそれぞれ3回ずつ言いながら家を回ります。豆をまくのは先頭のひとりで、他の人は後ろでかけ声だけをかけます。子どもたちに豆をまいてもらって、後ろでパパママは声で応戦するのが良いかもしれませんね。

まいた豆は食べても良い?

部屋の中にまいた豆は神棚の豆をいただくのと同じ意味があり、拾って食べると1年無事に過ごせるといわれています。しかし、落ちたものを拾って食べること自体に抵抗がある方も少なくはないでしょう。

実はこれにも深い意味があり、「落ちた豆を拾って食べることができるほどに部屋をきれいにしておけば幸せになる」といわれています。豆まきをする前には拾って食べても大丈夫なように、しっかりと掃除しておくと良いですね。

地域によっては節分豆を年の数だけ食べるといった風習がありますが、豆やナッツ類は窒息や誤嚥(ごえん)の可能性があるため5歳以下の子どもは食べないよう消費者庁から注意喚起がされています。(※)5歳以下の子どもには、節分豆をそのまま与えないように注意しましょう。

節分の日の過ごし方:恵方巻

恵方巻ってどんなもの?

恵方巻とは、節分に食べると福を呼ぶとされている太巻きのことをいいます。元々は関西地方の節分の風習だったのが、近年の流通の展開で全国に知られるようになりました。そしてこの太巻きに「恵方巻」という名前を付けたのは、セブンイレブンだったそうです。

何のために食べるの?

節分に太巻きを1本丸ごと食べるのは「神様との縁を切らないため」という由来があります。また、7つの具が入っているのが一般的で、七福神を指しているのだそうです。とても縁起の良い由来があるのですね。

節分に恵方巻をその年の恵方を向いて1本丸ごと食べることで、願いを叶え、1年無病息災で過ごせるという意味があるのです。

恵方巻の正しい食べ方は?

お願いごとを心に思いながら、食べきるまで無言で恵方を向いて黙々と食べます。途中でやめたりきりわけたりするとご利益がなくなるのだそうです。

とはいえ、子どもたちにとって一度に食べきるのは大変ですよね。小さい子どもが食べる場合は、食べきりやすいように細いものにしてあげても良いかもしれません。くれぐれも喉に詰まらせないように注意してくださいね。

2024年の方角は「東北東」

毎年変わる「恵方」とはどういった意味があるのでしょうか。

その年の福を司る歳徳神(としとくじん)がいる方角のことを恵方と呼び、歳徳神は毎年住む場所を変えるため、恵方は毎年変わっていくのです。

2024年の恵方は「およそ東北東」の方角です。この機会に子どもとコンパスを持って方角を探すのも楽しいですよ。

-

ブログ

冬の肩こり

寒くなると肩こりに悩む人は多いと思います。普段から肩がこりやすい人は、冬になるとさらに悪化し、頭痛を伴ったり、顔の強張りにまで発展することも。肩こりが進むと、身体へさまざまな影響を与えかねません。

ひどくなって薬に頼らなくてはならない状態になる前に、肩こりを軽減させるように心がけることが大切です。

冬に肩こりが起きやすくなる原因と、簡単に肩こりを軽減する方法を紹介します!冬に肩こりがひどくなる原因

肩こりは血行不良によって起こる症状です。では、血行不良は何が原因で起こるのでしょうか?冬に血行不良が起きる原因は主に3つあります。

① 寒さや冷えによる血管と筋肉の収縮

② 寒いと知らず知らずのうちに猫背やうつむきがちなど姿勢が悪くなり、それにより引き起こる筋肉の硬直

③ 寒さによる身体的ストレスなどによる自律神経の乱れ このように、寒くなり身体が冷えを感じると血行不良を起こすようになります。したがって、血行不良は身体を冷えから守ることで最小限に抑えることができます。

肩こりがひどくなってくると、顔色が悪くなったり、顔が強張ったりします。 これは、肩こりによって首や肩のリンパの流れが悪くなり、顔の血行にまで影響を与えてしまうからです。さらに肩こりを放置しておくと、あごの動きに影響が出たり、顔のゆがみに繋がったりすることもあります。

冬の肩こりはこれで解消しよう!!

身体を冷やさない

冷えによる血行不良を防ぐためには、外出時に身体を冷やさないようにすることが先決です。皮膚が薄く冷えを感じやすい「首・手首・足首」を中心に、冷たい外気に触れないようにガードします。

姿勢に気を付ける

寒い季節は、身体が寒さから熱を奪われないように、自然と猫背で同じ姿勢を保ちがちになりますが、胸をピンと張り、意識的に首肩や腕を動かすようにします。コートが重いと姿勢が悪くなりがちなので、ダウンジャケットなどの軽いものを選ぶようにしましょう。

入浴などで肩の筋肉をほぐす

凝り固まった筋肉をほぐすことは、肩こりの解消に効果的です。マッサージなどで筋肉をほぐす方法もありますが、おすすめはゆっくり入浴して体を温めること。ぬるめのお湯に長くつかることで、体全体を芯から温めることができ、筋肉がほぐれると同時に血行が促進されます。蒸しタオルなどで肩を温めるだけでも、筋肉の緊張をやわらげる効果があるので、おすすめです。

適度な運動

筋肉は動かすことによって緊張をほぐすことができるので、適度な運動は肩や首のコリの緩和に有効です。体も温まりますし、血行もよくなるので、ウォーキングなどの簡単なものでよいので体を動かす習慣をつけるとよいでしょう。楽しみながらスポーツをすることで、ストレスの解消にもなります。

規則正しい生活で疲労を回復

疲労は血行を悪くしますし、筋肉の状態にもよくありません。十分な睡眠をとることで、筋肉は回復し、精神的な疲労もたまりにくくなります。規則正しい生活で睡眠不足を回避し、正しい食生活で体調をよく保ちましょう。

寒くなると血行が悪くなり、筋肉が強張って肩や首のコリを感じやすくなります。適度な運動をしたり、ゆっくりお風呂に入るなどして、筋肉をほぐしてやるとよいでしょう。普段から姿勢に注意して、軽い衣類を着るようにするのもおすすめです。

過去のコラムについては ”コラムページ” を参照ください

川口・蕨にお住まいで接骨院、整骨院をお探しでしたら鍼灸整骨院ふぁみりぃへお越しください!

腰が痛い 肩が痛い 首が痛い 膝が痛い 腕が痛い 手首が痛い 指が痛い 股関節が痛い 足が痛い

頭痛、寝違え、捻挫、打撲、ヘルニア、肉離れ、ぎっくり腰、テニス肘、四十肩、足底筋膜炎など

-

お知らせ

1月休診日のお知らせ

明けましておめでとうございます。

本年もより良い治療を皆様に提供できるようスタッフ一同頑張ります。

本年も宜しくお願い致します。

1月休診日のお知らせです。

1日(月)~3日(水)

7日(日)

8日(月・祝)

14日(日)

21日(日)

28日(日)

宜しくお願い致します。

-

お知らせ

年末のご挨拶

いつも大変お世話になっております。

鍼灸整骨院ふぁみりぃ 院長 赤川です。早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。

皆様におかれましてはご清栄のこととお慶び申し上げます。来年もより良いサービスの向上を図る所存ですので、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

年末年始の休業期間は下記の通りです。

2023年12月31日(日)~2024年1月3日(水)

※年内は2023年12月30日(土)14:00まで診療致します。

※新年は、2024年1月4日(木)通常診療となります。時節柄、ご多忙のことと存じますがご自愛くださいませ。

来年も変わらぬご愛顧をお願い申しあげるとともに、歳末のご挨拶とさせて頂きます。